C’est au Café de Flore que Pierre Vasarely m’a donné rendez-vous. Un lieu qui n’est pas sans lui rappeler son grand-père Victor Vasarely, car c’est là que ce dernier a fait la rencontre en décembre 1939 de Denise René, qui deviendra sa galeriste et son amante. D’origine hongroise, Victor Vasarely a fait de la France son pays d’adoption, où il s’est imposé comme un artiste phare et comme la figure de l’Op art dans les années 1960. Son petit-fils est aujourd’hui le légataire universel et le titulaire du droit moral sur ses œuvres ainsi que le président de la Fondation Vasarely à Aix-en- Provence.

Pierre Vasarely et Laura Kéruzoré

Dans quel contexte votre grand-père est-il arrivé en France ?

Il ne quitte pas la Hongrie en 1956 comme la plupart des Hongrois (Insurrection de Budapest, ndlr), mais en 1930. 24 ans, deux amis hongrois dans l'édition, des projets pleins la tête, son art en gestation, la situation économique et politique de la Hongrie préoccupante, sont autant de raisons qui le poussent vers Paris, alors capitale des arts.

Victor Vasarely a étudié au Műhely de Budapest ; il va y apprendre, pendant deux années, l’essentiel du Bauhaus allemand. C'est là qu'il rencontre sa femme Klára Spinner, qui le rejoindra à Paris où ils se marieront en 1931.

Le départ de Victor Vasarely et de sa femme Klára Spinner est-il ainsi intimement lié à des motivations artistiques ?

Ce départ était motivé par sa recherche en art, son désir de développer sa carrière et par une nécessité financière. Très jeune, Victor Vasarely voulait être dessinateur, mais son père voulait que son fils soit docteur ; il fera l’école de médecine à Budapest. Son don pour le dessin, ses études de médecine et d'art, lui permettent de multiplier ses champs d'interventions. Il va travailler dans un premier temps pour Havas, une des plus grandes entreprises pharmaceutiques ; pour L’Oréal, pour qui il fera d’ailleurs le premier berlingot de shampoing ; pour la SNCF ; il réalisera les campagnes publicitaires pour les vins Nicolas etc. Renault viendra plus tard. Mais sa première idée en venant à Paris était de fonder une école telle que celle qu’il avait connue à Budapest, un Bauhaus français.

Comment ce couple surmonte-t-il la seconde guerre mondiale ?

Comme beaucoup de parisiens, il va partir sur les routes de l’exode avec sa petite amie de l’époque Denise Bleibtreu, nom de naissance de la galeriste Denise René. C'est une relation amoureuse particulière qu'on évoque dans l'ouvrage (cf note fin de l’article). Sa femme, avec laquelle il a deux enfants, choisit, pour sa part, de repartir en Hongrie. Très bonne dessinatrice, elle a travaillé à Budapest pour la presse, pour des reportages de mode et d’art. Elle était d'ailleurs beaucoup plus connue que Victor à ses débuts.

1944-1945 c’est l’ouverture de la galerie à l’étage du magasin de chapeaux des parents de Denise. Victor Vasarely en deviendra, au sortir de la seconde guerre mondiale, à la fois le directeur et l’artiste numéro un. C’est lui qui organisera les expositions et sélectionnera les artistes dès les années 1950. Il fera connaître, dans un premier temps, des artistes scandinaves comme Jacobsen. 1970 signe la fin de ce couple, Vasarely se tourne vers un nouveau projet : la création d'une fondation.

Pourriez-vous revenir sur la genèse de la Fondation Vasarely initiée du vivant de votre grand-père ?

Pour la première fois, il faut le souligner, un artiste finance, de son vivant et sans aucune aide, une institution à but non lucratif. Victor Vasarely restaure le château de Gordes qui est en ruine et y installe sa fondation. Un musée dans un lieu aussi isolé constitue un vrai défi. L’inauguration a lieu en 1970 et en 1971 la Fondation est reconnue d’utilité publique. Il fera également édifier un bâtiment résolument moderne à Aix-en-Provence. En rendant hommage ainsi à Cézanne il choisira aussi une implantation pertinente au carrefour des autoroutes, écartant des sites possibles à Avignon ou à Marseille. Il fera donation de certaines de ses œuvres à sa ville natale, Pécs, et à Budapest. 1978 verra la création, à New York, du Vasarely Center. L'artiste finance de son vivant ses propres musées, fait ses propres donations ; une nouvelle génération d'artistes émerge, bon nombre de ses contemporains, sont de gauche, communistes et prônent une nouvelle idée de l’art et du partage.

Fondation Vasarely à Aix-en-Provence.

La légende dit que votre grand-père aurait trouvé son inspiration pour l’Op art dans la contemplation des galets à Belle-Ile…

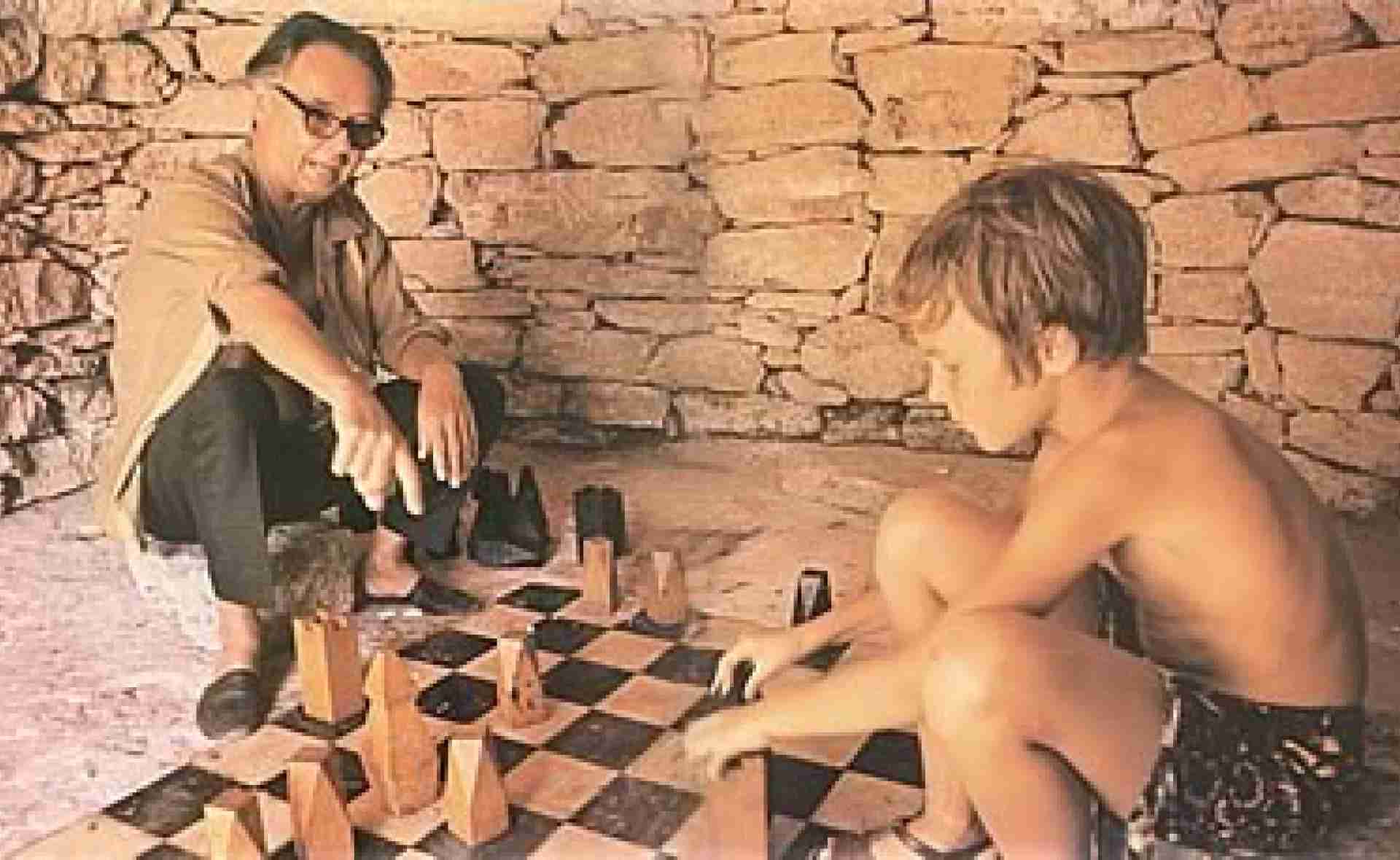

C’est vrai, le début de l'abstraction dans son travail commence déjà à Belle-Ile-en-Mer avec des formes ellipsoïdales. Mais c’est vraiment à Gordes, avec le minuscule fenestron carré de la maison, qu’il sera emmené sur ces réseaux de formes et de linéaires. C'est par l'observation à travers ce petit carré qu'il verra soit en blanc quand il est à l’intérieur, soit en noir quand il est à l'extérieur, et c'est par la permutation de ce carré en losanges ou en rectangles qu'il élaborera l'Op art. Il faut bien comprendre qu'il sera toute sa vie un travailleur acharné. A Gordes où je le retrouvais les étés, il avait toujours avec lui un petit calepin dans lequel il notait quotidiennement ce qu’il avait rêvé la nuit. Il n'a eu de cesse de travailler sur ses propres recherches, sur la couleur, sur les formes etc., qu'il travaille pour la publicité ou qu'il soit chez lui.

Pierre Vasarely et son grand-père en 1972.

Comment décririez-vous l’Op art en quelques mots ?

Victor Vasarely va déterminer un alphabet qu’il appelle « l’alphabet plastique » en référençant toutes les formes géométriques. Il va instituer un schéma qui s’appelle « 1 égale 2/ 2 égale 1 », ce sont les formes-couleurs et formes-géométriques, qui en étant posées les unes à côté des autres, vont mettre la rétine de l'observateur en travail lors de son déplacement. C’est le début de l’art cinétique. On ne demande pas à un spectateur de regarder bêtement une œuvre, on lui demande de se déplacer. C'est la première fois que le visiteur peut recevoir une œuvre sans avoir été éduqué au préalable. Vasarely voulait faire descendre l’art dans la rue, il voulait que son art soit social. Ces idées généreuses sont dans la continuité de la philosophie du Bauhaus et du Műhely. C’est une nouvelle forme de travail artistique, on n’est pas dans l’élitisme, dans un art riche et bourgeois, on est dans un « art pour tous ».

Comment fonctionne le catalogue raisonné de votre grand-père dont vous êtes en charge ?

Il avait fait un travail important d’iconographie et il avait recruté une photographe allemande spécialement dédiée à ça. Dès qu’une œuvre sortait de l’atelier elle était photographiée. Il y a eu des juridiques dont on parle dans le livre (note fin de l’article, ndlr), une partie de ces catalogues a été détournée. Aujourd’hui nous sommes en passe de reconstituer partiellement ces archives. Victor Vasarely avait pensé à tout. Il avait mis au point dès 1950 une numérotation au dos des œuvres, qui était ensuite basculée sur des cahiers.

Parliez-vous hongrois avec vos parents et vos grands-parents ? D’où vient le changement d’orthographe de votre nom d’origine Vásárhelyi ?

Mes grands-parents parlaient hongrois entre eux. Mon père, Jean-Pierre (fils cadet de Victor Vasarely, ndlr ) et André (fils aîné de Victor Vasarely, ndlr ) sont allés petits à l’école en Hongrie, ce qui explique que de retour à Paris, ils parlaient hongrois entre eux. Mon grand- père, jusqu’à son décès, comptait en hongrois. Il parlait un français parfait trois ans après son arrivée, alors même qu’il n'en parlait pas un mot en arrivant. Il a effectivement changé l’orthographe de son nom - Győző Vásárhelyi - en arrivant à Paris et pour des motivations simplement esthétiques. Mais, sur ses papiers d’identité, il a toujours conservé Vásárhelyi , moi aussi et mes enfants aussi. Nous sommes très fiers de nos racines hongroises.

Quels sont vos prochains projets ?

Nos prochains projets comprennent une exposition à Pécs et Budapest des œuvres de Klára Spinner-Vasarely, ainsi qu’un projet de réhabilitation d’Annet-sur-Marne, où Vasarely avait son atelier.

Par Laura Kéruzoré, Avocate au Barreau de Paris- diplômée en marché de l’art de Paris I Panthéon-Sorbonne

Pour aller plus loin :

- P.Vasarely, P.Dana, Vasarely une saga dans le siècle, (2019) paru aux éditions Calmann-Levy

- P.Vasarely, L. Sariroglou, Le pillage, (2021) paru aux éditions Fage

Site de la Fondation (fondationvasarely.org)/ Exposition à venir : « Vasarely avant l’Op, une abstraction européenne, 1945-1955 » du 17 juin au 15 octobre 2023.