Dorotheenstraße 12, 10117 Berlin

How Long Does a Man Live? Part 2: The Boy (1968, Regie: Judit Elek, Kamera: Elemér Ragályi, 33 min, OmeU)

Der Regisseur János Herskó (1926–2011) ist in Ungarn vor allem für seine Spielfilme bekannt. Er prägte jedoch auch als Professor der Budapester Filmhochschule die ungarische Filmgeschichte. Herskó selbst legte auf seine filmpädagogische Arbeit genauso viel Wert wie auf sein Werk als Filmregisseur.

2024 wurde János Herskó im Rahmen der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen mit einem Hommage-Programm gewürdigt. Diese Auswahl von Kurzfilmen seiner ehemaligen Studentinnen und Studenten aus dem Oberhausener Archiv wird nun, anlässlich seines 99. Geburtstages, im CHB gezeigt.

Kuratorin des Programms und Einführung: Borjana Gaković

Bonusfilm: The Jam (2006, Regie: David Steinberger, Besetzung: Anna Herskó und János Herskó, 8 min, OmeU). In Anwesenheit des Regisseurs David Steinberger.

Filme im Programm:

Hand in Hand (1963, Buch und Regie: Anna Herskó, 12 min, OmeU)

Biology Practices (1967, Regie: Géza Böszörményi, Mitarbeit: Lívia Gyarmathy, Judit Ember, 11 min, OmeU)

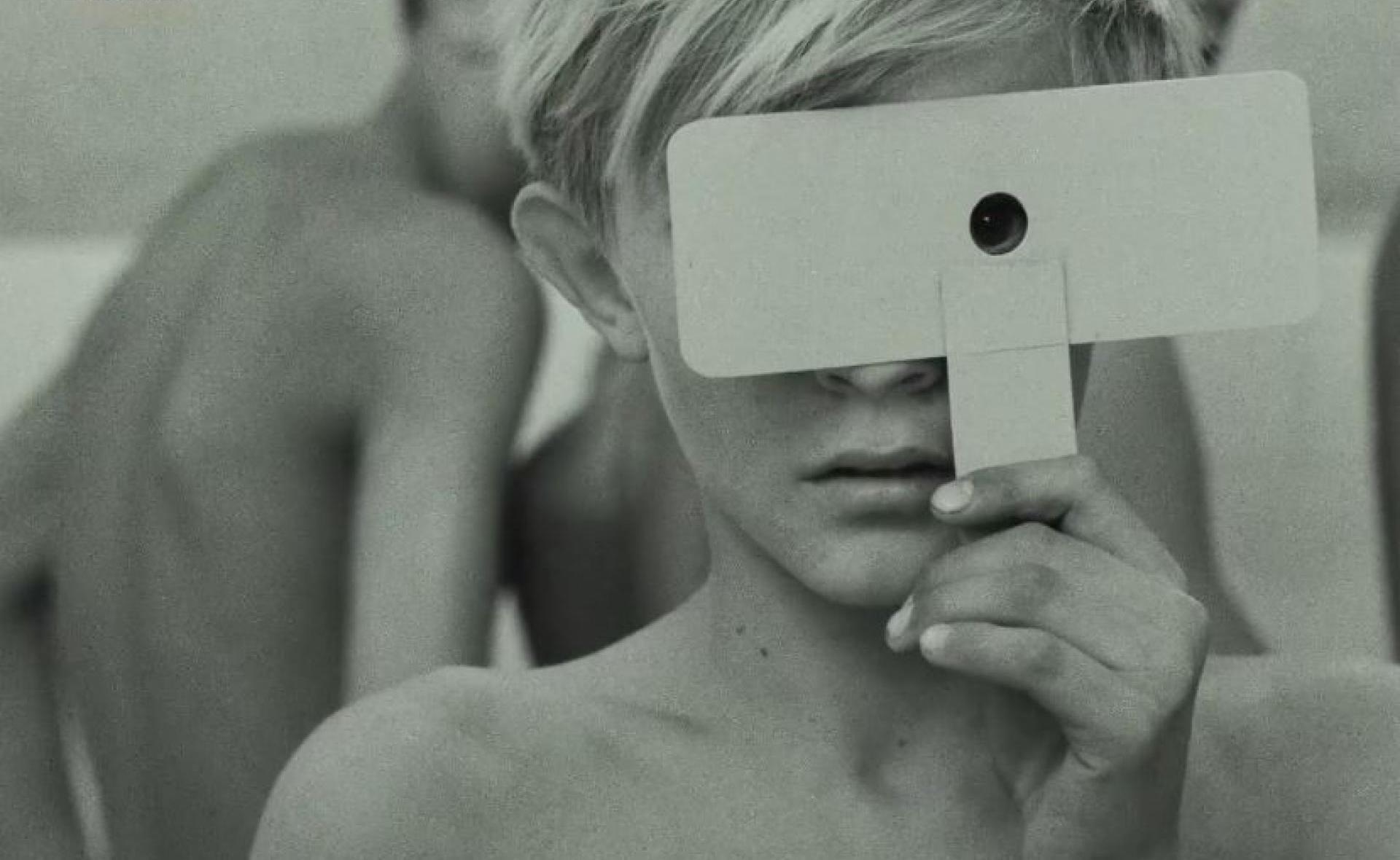

How Long Does a Man Live? Part 2: The Boy (1968, Regie: Judit Elek, Kamera: Elemér Ragályi, 33 min, OmeU)

Ninth Floor (1978, R.: Lívia Gyarmathy, 1978, 40 min, OmeU)

Obwohl János Herskó selbst mit keinem eigenen Film im Oberhausener Archiv vertreten ist, kristallisiert sich in der Datenbank des Archivs eine „Namensgruppe“ ungarischer Filmschaffender heraus, deren Zusammengehörigkeit zunächst wenig augenfällig ist: Géza Böszörményi, Lívia Gyarmathy, Miklós Csányi, Ferenc Grunwalsky, Mihály Ráday, Béla Vajda u. a. waren allesamt Studierende in der Klasse von János Herskó.

Als Leiter des Instituts für Filmkunstausbildung führte Herskó eine wegweisende Veränderung bei den Aufnahmebedingungen ein: Kandidaten und Kandidatinnen sollten vorzugsweise bereits eine andere Ausbildung abgeschlossen haben. Als Novum galt auch der gemeinsame Unterricht von Regisseurinnen und Regisseuren mit Kameraleuten.

Eine persönliche Würdigung seiner Lehrmethoden formulierte rückblickend die Regisseurin Judit Ember (1935–2007), die zur Klasse von János Herskó gehörte und sich später den Ruf erwarb, die meisten verbotenen Filme im realsozialistischen Ungarn gedreht zu haben: „Diese Klasse war Herskós zweiter Versuch, an der Hochschule Filmemacher auszubilden, die nicht nur wussten, wo sie in die Kamera schauen sollten, sondern die auch möglichst gebildet, realistisch und über die Dinge des Lebens informiert waren.“

Auch von der „verbotenen“ Regisseurin Judit Ember findet sich eine Spur im Oberhausener Archiv, denn Géza Böszörményis Biológiai gyakorlatok (Biologische Lektionen, 1967) ist unter ihrer Mitarbeit entstanden. Neben Ember wird in den Credits des Films auch Lívia Gyarmathy genannt, die mit Márta Mészáros und Judit Elek zu den wichtigsten Spielfilmregisseurinnen der 1960er-Jahre gehörte. Lívia Gyarmathy und Géza Böszörményi waren verheiratet und wirkten gegenseitig an ihren Filmen mit.

1978 wurde Lívia Gyarmathy für die dokumentarische Studie Kilencedik Emelet (Neunte Etage) in Oberhausen mit einem der Hauptpreise ausgezeichnet. Im Stil des Direct Cinema gedreht, gibt der Film intime Einblicke in den Alltag einer auseinanderbrechenden Familie und handelt offen von Alkoholismus, Drogensucht und Perspektivlosigkeit – also Themen, die in der Kádár-Ära tabuisiert waren.

Auch Judit Eleks dritter Kurzfilm – und ihr letzter, im Béla-Balázs-Studio entstander Meddig él az ember? (Wie lange lebt der Mensch?, 1968), übte unmissverständlich Kritik und rührte an einem Tabu. Elek begleitet einen Arbeiter, der mit allen dazugehörigen Ritualen pensioniert wird, sich aber schon bald die Krankenversicherung nicht mehr leisten kann und mit sich und der Welt kaum etwas anfangen weiß. Hinter der Kamera stand Elemér Ragályi, zu diesem Zeitpunkt noch Student von János Herskó aus derselben Klasse wie Ember, Gyarmathy und Böszörményi. Meddig él az ember? war als Zweiteiler konzipiert: Dem Porträt des „Alten Mannes“ wurde die Geschichte eines „Jungen“ gegenübergestellt, der eine Industrielehre anfängt und dafür aus dem Dorf in die Stadt zieht. Das ungarische Filmbüro scheint jedoch nur die 17-minütige Geschichte des pensionierten Arbeiters nach Oberhausen geschickt zu haben. Im Programm wird nun der zweite Teil mit dem Titel Der Junge gezeigt.

Als Regisseurin weniger bekannt ist Anna Herskó (geb. Tränka, die spätere Ehefrau von János Herskó), deren erste Regiearbeit Kézenfogva (Hand in Hand, 1964) als bester Kurzspielfilm mit dem Hauptpreis der Kurzfilmtage Oberhausen ausgezeichnet wurde und sich somit ebenfalls im Archiv findet. Anna Herskó war bei ihrem Studienabschluss 1949 die erste Diplom-Kamerafrau in Ungarn. Sie arbeitete daraufhin mit vielen bekannten Regisseuren zusammen, darunter Miklós Jancsó. In Kézenfogva, der anhand einer alltäglichen Situation (Vater und Tochter im Vergnügungspark) ein großes Thema (Vertrauensverlust) verhandelt, spielt ihre vierjährige Tochter die Hauptrolle – ein gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann János Herskó.

Die Vorführung wird von Borjana Gaković, der Kuratorin des Filmprogramms, eingeführt.

Der Eintritt ist frei.

Mit freundlicher Unterstützung des Filmarchivs des Ungarischen Filminstituts sowie der Universität für Theater und Film in Budapest.