Die Leipziger Buchmesse wird traditionell mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung eröffnet. Der diesjährige Preisträger ist der österreichische Schriftsteller und unermüdliche Aufklärer Karl-Markus Gauß, der für sein Buch „Die unaufhörliche Wanderung: Reportagen“ ausgezeichnet wird. Der Preis wird am 16. März 2022 um 19 Uhr in der Nikolaikirche zu Leipzig verliehen. Wir gratulieren!

Auch wenn die Leipziger Buchmesse 2022 abgesagt werden musste, möchten wir es nicht versäumen, einige Buchneuheiten zu präsentieren, die am Messestand auf Euch gewartet hätten.

Hier findet Ihr einen Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen ungarischer Literatur in deutscher Übersetzung zum Frühjahr 2022.

Viel Spaß beim Schmökern!

Die jüngsten Neuerscheinungen ungarischer Literatur in deutscher Übersetzung auf einen Blick!

Buchneuheiten Frühjahr 2022

Ádám Bodor: Die Vögel von Verhovina. Roman. Aus dem Ungarischen von Timea Tankó. Zürich: Secession Verlag für Literatur, 8.3.2022. ISBN 978-3-907336-19-9

Ádám Bodors Welten sind an den Rändern der Zivilisation verortet, im Dämmerlicht ihres Niedergangs. Bodor, ein Meister der Verquickung von Realem und Imaginären, führt uns in diesen exakt komponierten Variationen über letzte Tage an einen nicht näher bestimmten ehemaligen Kurort irgendwo in Transsilvanien: zeitlich verortet zwischen tiefer Vergangenheit und Gegenwart, eingebettet in eine wuchtige, magisch aufgeladene Natur. Adam, der Pflegesohn von Brigadier Anatol Korkodus, wartet am verfallenen Bahnhof auf einen Jungen aus einer Besserungsanstalt. Kurz darauf wird Korkodus aus unerfindlichen Gründen verhaftet. Was dahinter steckt, verbirgt sich im Unfassbaren, Geheimnisvollen. Es berührt aber zugleich wirkungsmächtig alles Geschehen: Die Vögel - unbestechlich im Lesen drohender Signale - sind bereits fort. Die äußerst unterschiedlichen Bewohner der Ortschaft aber halten mit rauen Eigensinn dem Schicksal die Kraft ihrer Würde entgegen. Plötzlich auftauchende Personen, deren Präsenz nichts Gutes verheißt, verschwinden wieder, während die schwefelhaltigen Quellen von Verhovina weiterhin sprudeln, bis sie schließlich ihre Substanz verändern. Ein grotesk-komisches Sinnbild über das Wesen totalitärer Gesellschaften in all ihrer Irrationalität, Absurdität und Unerbittlichkeit - das den Leser beides, lachen und schaudern lässt.

Andrea Tompa: Omertà. Roman. Aus dem Ungarischen von Terézia Mora. Berlin: Suhrkamp Verlag, 8.3.2022. ISBN 978-3-518-43061-3

Eine ländliche Gegend unweit der Stadt Klausenburg. Seit 1920 gehört die frühere ungarische Provinz zu Rumänien. Ende der 40er Jahre soll Schluss sein mit Elend und Rückständigkeit. Die bäuerliche Wirtschaft wird nach sowjetischem Vorbild kollektiviert, Dörfer und Siedlungen plattgemacht.

Vilmos, ein nachdenklicher, belesener Gärtner, der Rosen liebt und den die Frauen mögen, macht im Stalinismus Karriere, halb gegen seinen Willen. Aus seinem wilden Garten wird ein Versuchsgelände für Obstsorten und international wettbewerbsfähige Rosenzüchtungen, die dem isolierten Ostblockland Anerkennung verschaffen sollen. Die Geschichte wird von vier Figuren erzählt – jede in ihrer unverwechselbaren Stimme geradezu physisch präsent. Da ist Kali, die junge Bäuerin, die ihrem prügelnden Mann davonläuft und als Dienstmädchen bei Vilmos lebt; da sind Annuska, eine 16-jährige Halbwaise, die sich in Vilmos verliebt, und ihre Schwester Eleonora, die ins Kloster geht und den politischen Säuberungen zum Opfer fällt.

Schweigen und erpresstes Geständnis, Lebensbeichte und Selbsterkenntnis, diese obsessiven, stockenden, eruptiven Redeformen machen den Reiz des Romans aus. Dank der sensationellen Übersetzung von Terézia Mora wird das neue Meisterwerk der ungarischen Gegenwartsliteratur auch auf Deutsch zum Ereignis.

Ferenc Barnás: Bis ans Ende unserer Leben. Aus dem Ungarischen von Eva Zador. Frankfurt am Main: Schöffling & Co., 1.3.2022. ISBN 978-3-89561-293-0

Dem Schriftsteller Sebestyén Paulich, von seinen neun Geschwistern Sebi genannt, macht das Zerwürfnis, das sein gerade erschienenes Buch in der Großfamilie ausgelöst hat, zu schaffen. Darin hat er den Vater als Diktator dargestellt und der Mutter, die bald darauf stirbt, Kummer bereitet. Erst bei ihrer Beerdigung kommt Sebi auf die Idee, dass sie an etwas anderem als an Krebs gestorben sein könnte. Je mehr er nachforscht, desto mehr düstere Geheimnisse kommen ans Licht. Dass man ihn nicht an das Totenbett seiner Mutter gerufen hat, hat jedoch auch mit Sebis viel jüngerer Freundin Lil zu tun. Einige der katholischen Paulichs lehnen sie ab, dabei führen sie selber keineswegs vorbildliche Ehen. Während Lil für einen Politiker zu arbeiten beginnt, der sich für die gefährdete Demokratie Ungarns engagiert, bleibt Sebi in die Immobilien- und Glücksspielaffären seiner Geschwister verstrickt. Als auch der Vater, dessen Lebensweg nach Rumänien und Russland zurückreicht, im hohen Alter stirbt, sorgt sein Erbe für eine Überraschung.

Bis ans Ende unserer Leben ist ein temporeicher und turbulenter Roman über den Alltag einer so gar nicht alltäglichen Familie im kulturell und politisch tief gespaltenen Ungarn von heute.

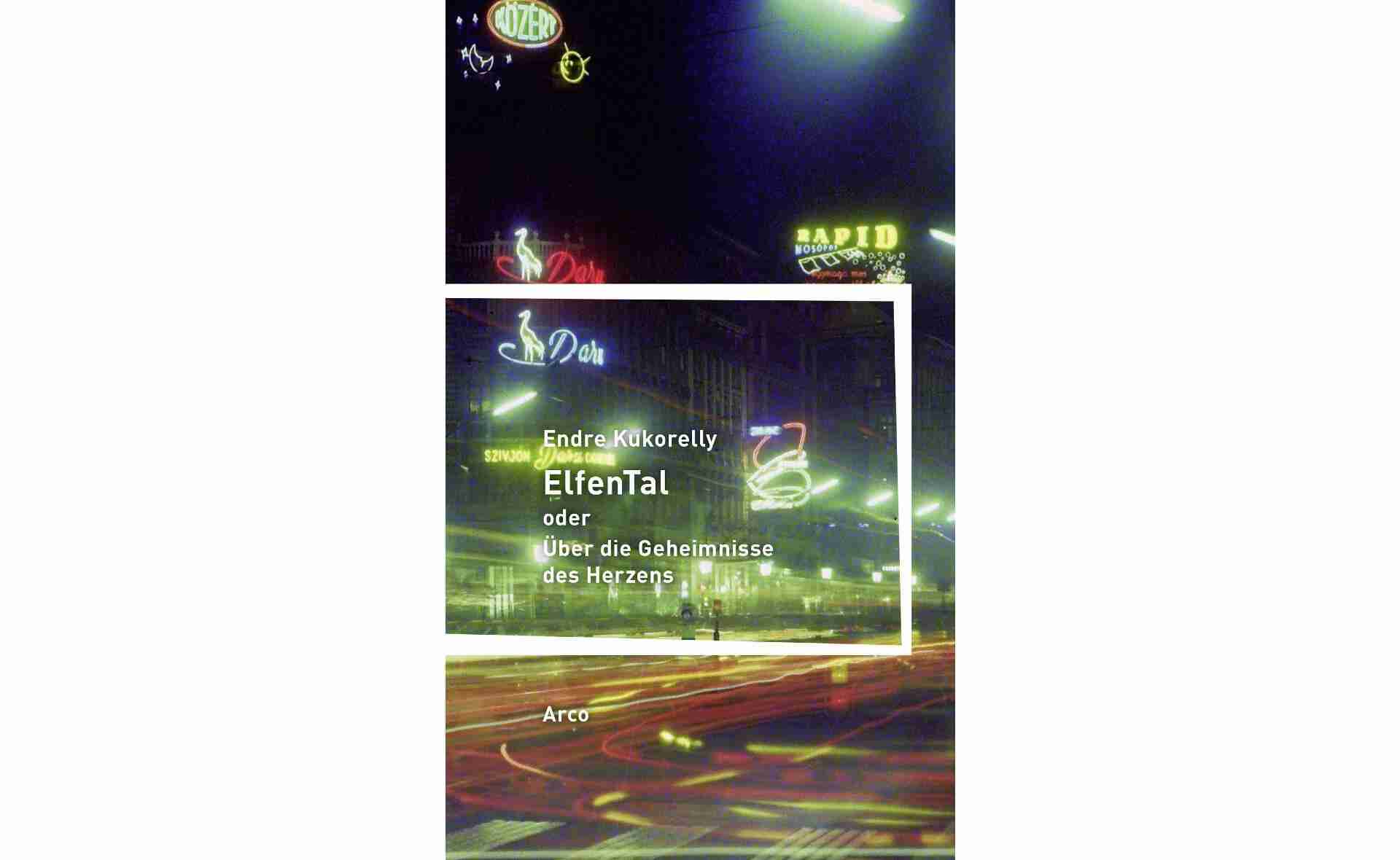

Endre Kukorelly: ElfenTal oder Über die Geheimnisse des Herzens. Aus dem Ungarischen von Eva Zador. Wuppertal: Arco, März 2022. ISBN 978-3-96587-021-5

Visite im Jahr 1956, kalt der Kalte Krieg: So hat das Jahr begonnen, in der Kurve auf der Margaretenbrücke ist ein leerer Autobus auf dem vereisten Asphalt ins Rutschen gekommen und in den Fluss gestürzt. Nicht leer, der Fahrer und der Kontrolleur waren drin. Dann das Erdbeben, so hat es begonnen, mit solch schwungvollen Dingen, und es endete damit, dass wir von hier fortgehen müßten, aber schnell. Aus diesem Land verschwinden, vollkommen klar … Alle gingen weg, außer uns … Das besiegelt das Erleben eines jungen Ungarn ebenda, zwischen dem Dorf, im dem der Dichter Vörösmarty 1826 das Elfental erfand, und dem real existierenden Buda und Pest. Mitunter in einer vergammelten sowjetischen Urlaubsstadt am Schwarzen Meer, viel, viel später in Berlin oder in St. Pauli. Ein immer wilderes Geschichtenerzählen, sprunghaft den Jahreszahlen nachjagend: 44, 47, 51, 56, 62, 69, 77, 86. Bis 1995. Vom k.u.k.-Großvater, der auf Deutsch träumte. Vom Vater (im Krieg als Offizier Zielscheibe von Partisanen), von seiner schlauen Mutter (Mädchen aus gutem Hause, walzerwütig). Von seiner Familie, verarmt, da verdächtig bürgerlich. Von Bridgepartien mit beiläufigen Gemeinheiten über Juden, doch weit mehr Geschimpfe über die Kommunisten – seine Umgebung: Salamifabrik und Sozialismus. Pickel und der Playboy von 1962. Kalaschnikow und Kierkegaard. Wichsen und Wodka. Doch der Mann lebt nicht vom Saufen allein. Sondern von den Mädchen, dem Fußball, der schönen Langeweile.

Ágnes Nemes Nagy: Mein Hirn: ein See. Ausgewählte Gedichte. Herausgegeben und aus dem Ungarischen übersetzt von Christian Filips und Orsolya Kalász. Roughbook056

„Dennoch schauen, schauen / Schauen sagte sie, weißt du / wie eine Narbe am Baum“. Sie schauen uns an, die Metalle, Monster, Seen, Bäume und Narben in den Gedichten von Ágnes Nemes Nagy, die im Januar 2022 einhundert Jahre alt geworden wäre. Franz Fühmann nannte die ungarische Dichterin eine „Königin der magyarischen Poesie“ und forderte bei der ersten deutschsprachigen Ausgabe ihrer Gedichte im Insel-Verlag: „Die Buchhandlungen und Bibliotheken sollten flaggen, mit Bannern und Wimpeln und Standarten, in den Traumfarben der Poesie.“ Blickt man auf das Gesamtwerk, so zeigt sich darin eine ganze Kosmologie von Sprechweisen. Organische und anorganische Objekte werden zu Akteuren. Das lyrische Ich dieser Texte ist nicht Deutungszentrum, sondern schmerzempfindliche Membran, „Erinnerung der Erde“, zufälliger Kreuzungspunkt, Echo oder Spiegelreflexion. Viele dieser Gedichte lesen sich wie Lehrstücke zum Verlernen der abendländischen Subjektivität, wie Anleitungen hin zu einem anderen Blick, einem Blick vom Anderen, Nicht-Menschlichen aus.

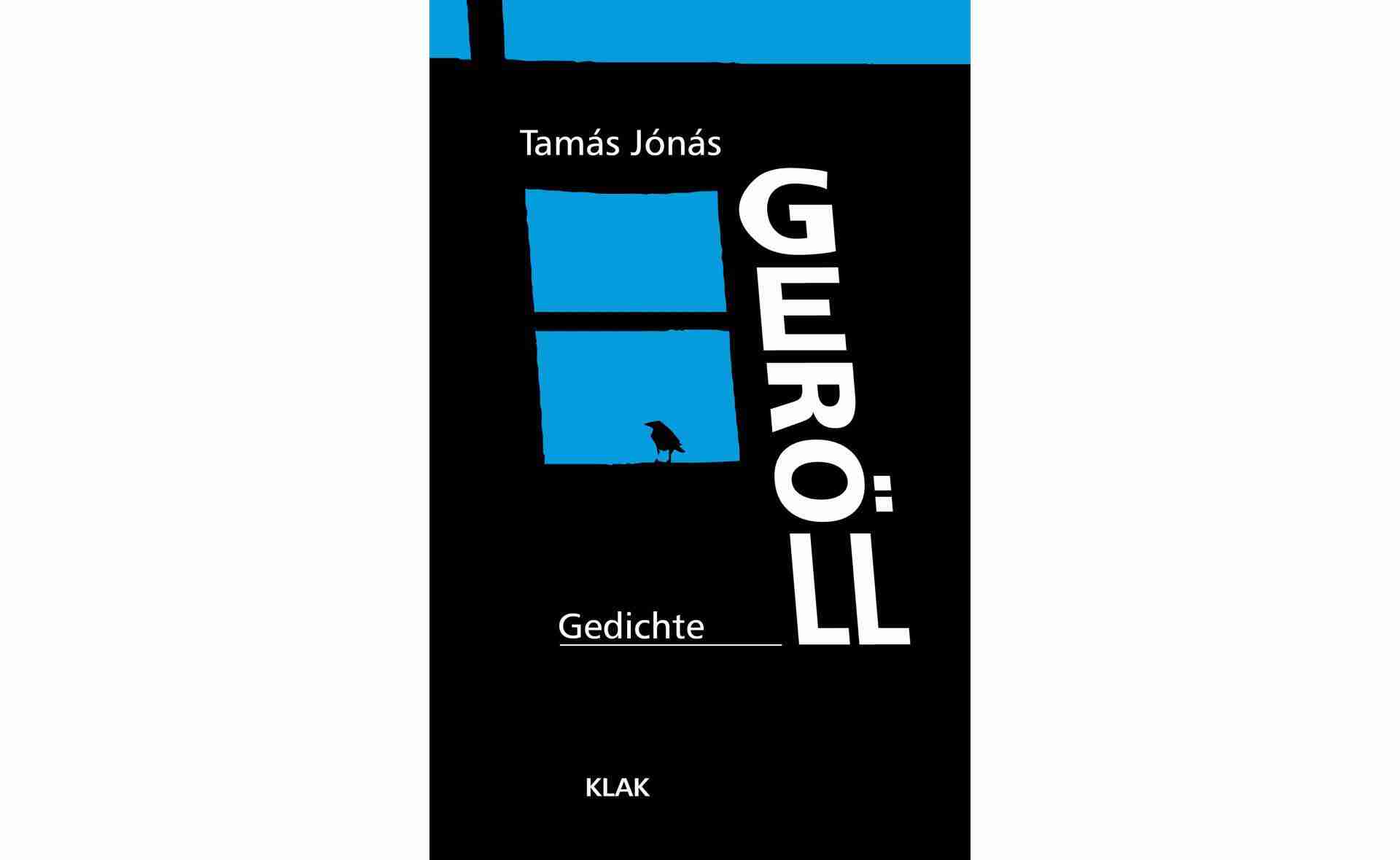

Tamás Jónás: Geröll. Gedichte. Aus dem Ungarischen von Anne-Marie Kenessey. Berlin: KLAK, 2021. ISBN 978-3-948156-47-3

Wie niemandem im Ungarn seiner Generation gelingt es Tamás Jónás, mit großer Tiefe und Liebe zur vielfältigen Form, Licht auf soziale Verhältnisse und das Schicksal der Menschen am Rande zu werfen. Seine Erfahrungen haben sein Bewusstsein geformt und ihn nie losgelassen. Tamás Jónás steht unter den Einflüssen und in der Tradition der ungarischen und europäischen Literatur. Als Rom wegen seiner Herkunft als Minderheitenschriftsteller gelesen zu werden, wird ihm nicht gerecht und lehnt er ab.

Dieser Gedichtband illustriert dies auf eindrückliche Weise. Er vereint, ausgewählt von Anne-Marie Kenessey, erstmalig Gedichte aus den acht bislang in Ungarn veröffentlichten Bänden aus den Jahren 1994-2016.

„Tamás Jónás ist voller Geschichten über die Armut, das Ausgeliefertsein, über Schmerz, Liebe, über den Körper, über Reichtum, Glück und da capo: über die Armut, er ist voller Geschichten und voller Talent.“ Péter Esterházy, ungarischer Schriftsteller und Essayist (1950-2016)

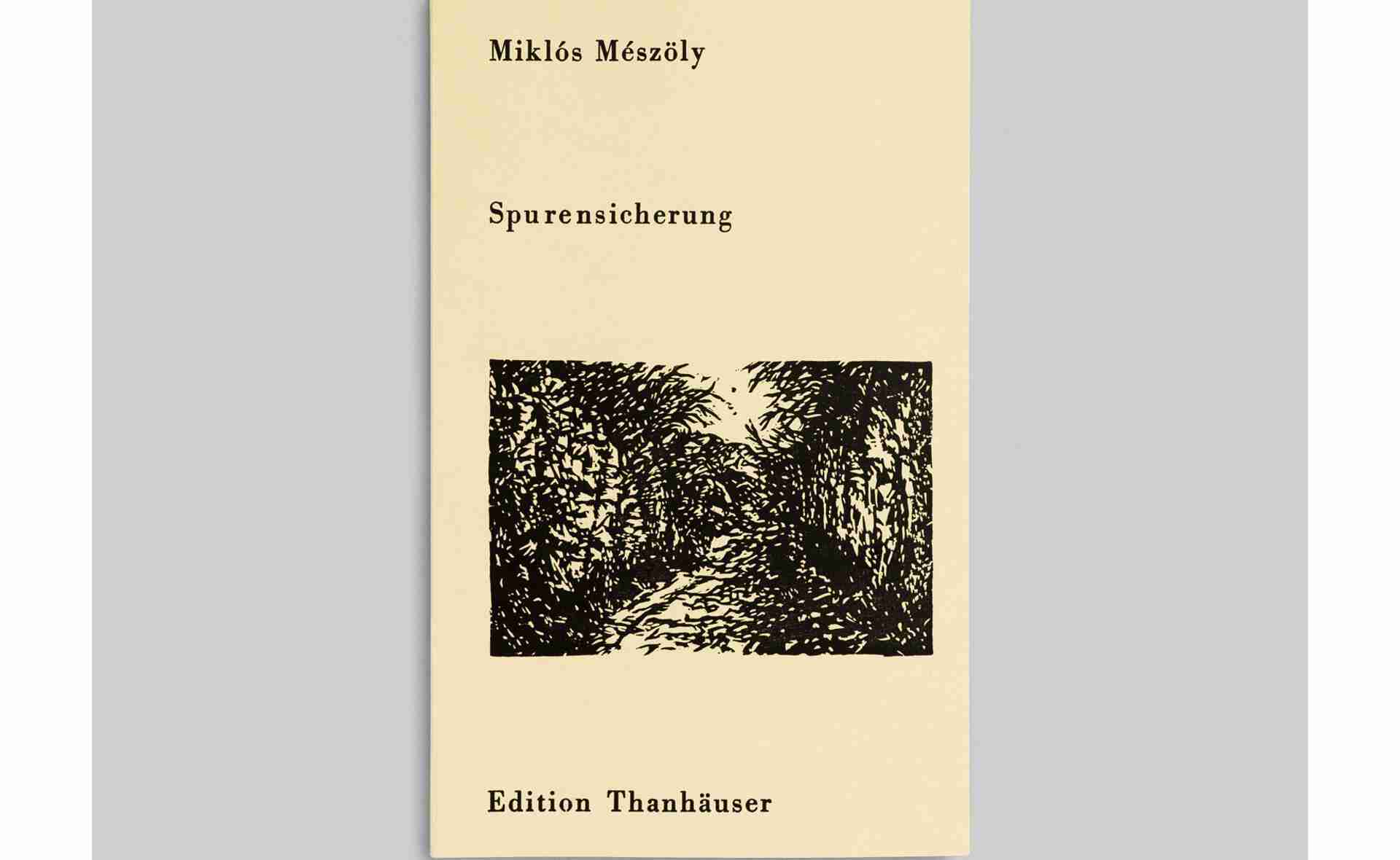

Miklós Mészöly: Spurensicherung. Aus dem Ungarischen von Wilhelm Droste und Pál Kelemen. Ottensheim: Ed. Thanhäuser, 11.11.2021. ISBN 978-3-903409-00-2

Der Schriftsteller Miklós Mészöly war der erste Ungar, der 1974 ein Stipendium des DAAD-Künstlerprogramms zuerkannt bekam und mit seinem Aufenthalt im Literarischen Colloquium eine Tradition großer ungarischer Autoren wie Péter Nádas, Péter Esterházy oder auch dem derzeit gefeierten Lászlo Krasznahorkai begründete, die am Wannsee arbeiteten und literarische Spuren hinterließen. Mészöly starb im Jahr 2001.

Der Literaturwissenschaftler Pál Kelemen arbeitet in seinem Nachwort zu diesem anlässlich des 20. Todestages erschienenen Bandes heraus, dass Mészöly in eine Reihe mit den großen ungarischen Autoren des 20. Jahrhunderts gehöre, da er die ungarische Literatursprache im Grunde noch einmal neu erfunden habe, stets im Austausch mit dem Gedankengut der Moderne und auf dem Fundament eines unverbrüchlichen Humanismus. Obwohl es sich also im besten Sinne um Weltliteratur handelt, wird sein Werk heute selbst in Ungarn nur von einem kleinen Kreis von Spezialisten gelesen.

„Spurensicherung“ ist ein vierteiliger Zyklus, entstanden zwischen 1969 und 1988. Christian Thanhäuser hat Mészölys Texte auf der Basis von Fotografien mit Birnholzschnitten ergänzt; zudem liegt dem Buch ein Heft mit 24 Zeichnungen bei, die Thanhäuser von den Landschaften Mészölys angefertigt hat. Es ist ein in jeder Hinsicht schönes Buch aus einer Landschaft, über die Mészöly zu Beginn schreibt: „Kein einziges Detail prahlt. Sie will nicht betören, sie will gar nichts, sie ist einfach nur da.“ Das gilt auch für diese Prosa.

László Krasznahorkai: Herscht 07769. Florian Herschts Bach-Roman. Aus dem Ungarischen von Heike Flemming. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2021. ISBN 978-3-10-397415-7

Kana wäre eine vergessene Stadt irgendwo in Thüringen, hätte ihre abgelegene Trostlosigkeit nicht Neonazis angelockt. Die Einwohner betrachten sie mit Angst und Argwohn. Allein Florian Herscht meint, er habe Freunde auf beiden Seiten: ein hilfsbereiter Muskelprotz, der sich vor Tattoos fürchtet und glaubt, das Universum stürze demnächst ins Nichts. Um alle vor der vermeintlichen Katastrophe zu warnen, schreibt er Briefe an Frau Merkel, die ohne Antwort bleiben. Doch seine Unschuld macht ihn hellsichtig, und nur die Musik Bachs kann ihn trösten. Plötzlich tauchen am Waldrand Wölfe auf, die Apokalypse rückt tatsächlich näher…

Literarisch mit großem Sog überrascht László Krasznahorkai mit einem Roman voll beängstigender deutscher Gegenwart, mit melancholischem Humor und abgründigem Sarkasmus.

"Lange ist mir ein Protagonist nicht mehr so ans Herz gewachsen wie Florian Herscht. Gemeinerweise kann man in diesem Buch nie aufhören zu lesen. Ich sage es nicht mal neidisch, sondern als Beschenkter: László Krasznahorkai hat den heutigen deutschen Roman geschrieben." Ingo Schulze

Imre Kertész: Heimweh nach dem Tod. Arbeitstagebuch zur Entstehung des „Romans eines Schicksallosen“. Hrsg. von Ingrid Krüger und Pál Kelemen. Aus dem Ungar. von Pál Kelemen. Hamburg: Rowohlt, 22.3.2022. ISBN 978-3-498-00223-7

Dreißigjährig, nach Jahren erfolgloser Arbeit an seinem ersten Romanprojekt «Ich, der Henker», den Bekenntnissen eines Naziverbrechers, entschließt Imre Kertész sich zu einer "nüchternen Selbstprüfung". Daraus erwächst zwischen 1958 und 1962 sein erstes Tagebuch – 44 eng beschriebene Blätter. Und während er noch mit Musik-Komödien für die Budapester Bühnen seinen Lebensunterhalt verdient, hält er hier minutiös sein Denken, Lesen und Schreiben fest: vom Entschluss, statt der Henker-Bekenntnisse nun die Geschichte seiner Deportation zu schreiben – also "meine eigene Mythologie" – , bis hin zur Fertigstellung der ersten Kapitel. Dazu die unablässige Auseinandersetzung mit Dostojewski, Thomas Mann und Camus, mit deren Hilfe er die für diesen beispiellosen Entwicklungsroman benötigte Technik findet. "Der Muselmann", so sollte der "Roman eines Schicksallosen" ursprünglich heißen. Zehn weitere Jahre würde Kertész noch zu seiner Vollendung brauchen, um anschließend zu erleben, wie das Buch, das 30 Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden würde, im sozialistischen Ungarn zunächst wegen seiner ungewöhnlichen Sicht des Holocaust abgelehnt wurde. Vom Zustand des "Muselmanns", jener "zerstörend süßen Selbstaufgabe", die Imre Kertész in Buchenwald kurz vor der Befreiung noch selbst erfahren hat, erzählen die eindrücklichsten Seiten dieses Arbeitstagebuchs: "Der Mensch kann nie so nahe bei sich selbst und bei Gott sein wie der Muselmann unmittelbar vor dem Tod."

Ein überraschender Fund im Nachlass des 2016 gestorbenen Nobelpreisträgers, der herausgegeben und ins Deutsche übertragen wird von Ingrid Krüger und Pál Kelemen und mit einem Nachwort von Lothar Müller.

Péter Esterházy: Esterházy – Über das wunderbare Nachleben der Worte. Drei Raben. Zeitschrift für ungarische Kultur. Nr. XV/XVI. Wuppertal: Arco, September 2021. ISBN 978-3-96587-025-3

"Der am 14. Juli 2016 verstorbene Péter Esterházy fehlt. Sein Humor, seine Intelligenz, seine spielender Umgang mit der Gewalt der Sprache, seine warmherzige Ironie, seine Begeisterung wie auch sein Spott, sein demütiger Respekt vor der Schöpfung, seine nicht zuletzt auch politisch wirksame Souveränität, unerschütterlich, ein verläßlicher Kompaß für so viele Menschen, weil er auch in gesellschaftlichen Konflikten nicht aufhörte, sich auf seine Sprache zu verlassen, unendlich beweglich und listenreich, aber unverbiegbar: mit jedem Wort auf Genauigkeit dringend. Seine provozierend charmanten Auftritte wurden überall zum Stadtgespräch, in Berlin nicht weniger als in Budapest." So würdigt der Übersetzer Wilhelm Droste den Stellenwert Péter Esterházys in Ungarn, aber auch darüber hinaus.

Das Doppelheft der Zeitschrift Drei Raben bringt diejenigen zu Wort, die Weggefährten und Verbündete, Freunde und Bewunderer Péter Esterházys (1950–2016) waren. Hans Magnus Enzensberger verklärte ihn zu einer Märchengestalt, Daniel Kehlmann freundete sich mit ihm an, mit Claudio Magris stritt er über das Wesen der Donau … Neben internationalen Stimmen aber besinnt sich vor allem die ungarische Gegenwartsliteratur darauf, was Peter Esterházy für sie bedeutet. Marcell Esterházy sorgt zudem für eine umfangreiche Bildgalerie seines Vaters. In alter Tradition widmet sich die Zeitschrift außerdem zu einem Viertel anderen Themen der ungarischen Kultur. Dabei geht es dann auch um das Kaffeehaus Drei Raben, Kultur- Café-Kombinat an der Elisabethbrücke in Budapest.

Die Zeitschrift Drei Raben / Három Holló, die von 2000 bis 2008 vierzehn Themenhefte vorgelegt hat, feiert jetzt ihre Auferstehung und erscheint fortan im Arco Verlag. Die Brücke zum neuen Zuhause schlägt der Dichter Endre Ady (1877–1919), dessen Gedichtband Gib mir deine Augen zum zweisprachigen Türöffner für die weiteren ungarischen Arco-Bücher wie von János Térey, Ende Kukorelly und János Arany wurde. Denn der Name Drei Raben geht auf das Wirtshaus neben der Oper in Budapest zurück, das tagnächtlich zum Lebensort Endre Adys wurde.